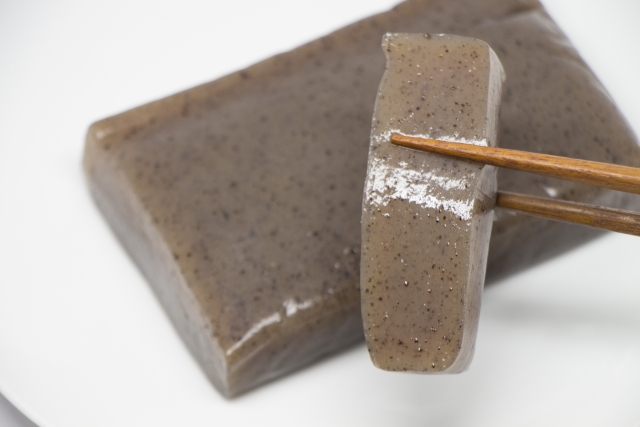

知ってた?「こんにゃく」は手間暇かけて作られていることを!

ヘルシーな食材でもよく知られている「こんにゃく」、

このこんにゃくはとても手間暇かけて作られていることを、みなさんはご存知でしょうか?

少しこの「こんにゃく」のことを解説します。

こんにゃく芋(いも)

こんにゃくは、こんにゃく芋(いも)というサトイモ科の植物の多年生植物の球茎から作られる加工

食品です。こんにゃく芋の原産はインドシナ半島といわれています。現地では、芋の形状から「象の

足」という異名があります。現在、東南アジアには数多くのこんにゃく芋の仲間が自生し、その種類

は130種類とまで言われています。その多くは、日本のこんにゃく芋と品種が違い、こんにゃくマ

ンナンという植物繊維を含まないこんにゃく芋で、加工しても固まらない為、こんにゃく作りに適し

ていないことから、最近では中国をはじめ東南アジアの各国においても日本向けに食用として栽培し

ている状況です。

こんにゃくの歴史

縄文時代

・日本への伝来は、仏教と一緒に中国から来たという説

・根栽農耕文化の北方伝播とともに伝わったという説

本当のところはよくわかっていません。

室町時代

高級品として食べられていた。

江戸時代

水戸藩では、久慈郡を中心にこんにゃく栽培を奨励し、藩の専売として江戸深川に蒟蒻会所を設けて

販売しました。中島藤右衛門により、こんにゃく芋を乾燥して荒粉・精粉の加工法を考案しました。

水戸のこんにゃくは全国各地に販路、消費、産地が広がりました。生芋の精粉化は、原料の貯蔵、遠

方輸送が可能になり、今日のこんにゃく産業の基礎が出来上がりました。

明治時代から現在

明治時代のはじめ頃、こんにゃく粉は水戸藩の専売品から解禁されました。

そして流通が活発になり、生産、製造が本格的に分業されるようになりました。

大正時代には、海藻の粉を混ぜ合わせてこんにゃくを作る方法を考案されました。

そして現在食べている「こんにゃく」の形状が定着するようになりました。

こんんゃくの生産は順調に伸びていきましたが、戦時中の食糧不足から各産地はこんにゃくの栽培

から、さつまいもの栽培に切り替えたため、一時激減しました。

戦後になると、農業技術の進歩にともない平地栽培ができるようになり、群馬県を中心に生産が増

えていきました。

こんにゃく芋(いも)って何?

|

こんにゃく芋はジャガイモと同じように、種イモから 増やします。ジャガイモと違うのは、成長するのに2 年〜3年かかるのです。春になると、種イモを植えま す。すると新しい芋ができて、そこから地下茎が伸び |

|

て秋には生子(きご)というこんにゃく芋の「赤ちゃん」ができます。 この生子を収穫し、次の春に再度植えます。 この植え付けした種イモを1年生、秋に再び収穫します。 これを2年生、そしてまた春に植え秋に収穫したものを、3年生と呼びます。 生子〜1年生では、5〜10倍に、2年生〜3年生では、さらに5〜8倍に成長します。 3年生の大きいものになると直径30cmほどにも成長します。 こんにゃく作りに適しているこんにゃく芋は、3年生の芋です。 しかし、こんにゃく芋は低温に弱く、腐りやすいため、収穫してから次に植えるまでの保管が とても難しい作物なのです。 |

|

こんにゃく芋の種類

日本で古くから栽培されてきた既存の品種から、数々の試験を重ね改良されてきた育成品種などがあります。品質改良でさらに高品質なものが登場します。

| 既存の品種 | |

| 在来種 | 日本では古くから栽培されてきた品種。 早生で、球茎の肥大性は並、生子の着生量は最も少ない |

| 志那種 | 中国から輸入して植えたことが栽培の発端であるといわれる。 最も晩生で、出芽期はおそいが、出芽して開葉するまでの期間が短い |

| 備中種 | 備中種という名称は関東地方でつけられたもの。 各地域によって違った名称を持つ。 在来種とともに古くから国内で栽培されてきた品種。 中生であるが、出芽期、開葉期は早い。 球茎の肥大性が高年生になると著しく低下するのが特徴である。 |

| 育成品種 | |

| はるなくろ | 群馬県農業試験場で、支那種を母とし在来種を父として交配し育成したもので、昭和41年に命名、登録されました。 中生で、球茎の肥大性は各年生を通じて高い。 生子の着生数は並であるが、在来種よりも大粒である。 |

| あかぎおおだま | 群馬県農業試験場で、支那種を母とし在来種の1系統である金島在来を父として交配し育成したもので、昭和45年に命名、登録されました。 中生。萌芽性がよく、出芽期、開葉期が早い。 球茎の肥大性は各年生を通じて高く、特に高年生での肥大が優れる。 |

| みょうぎゆたか | 群馬県農業試験場で、支那種の自殖育成系統である群系26号を母とし支那種の1系統である富岡支那を父として交配し育成したもので、平成9年に命名、登録されました。 支那種並の晩生。萌芽が遅いため、出芽期、開葉期は遅れる。 球茎の肥大性は各年生を通じてはるなくろ並で、支那種、あかぎおおだまに比べると低い。 |

| みやままさり | 支那種を母、備中種を父とした群系55号を母とし、在来種を父として群馬県農業試験場で交配し育成したもので、平成14年年に命名、登録されました。 萌芽速度が遅く、出芽期、開葉期とも晩である。 成熟期は10月中旬であかぎおおだま並の中生である。 1年生に見られる2次葉の発生は少ない。 |

芋の栽培方法

古くから栽培されていたこんにゃく芋の安定した栽培法が確立されたのは、昭和30年頃になります。

こんにゃく芋は、葉に傷がつくだけでも病気になってしまうほど、デリケートな植物のため、強い日差

しや風、干ばつ、水はけの悪い場所では、なかなか育ちません。

長年の経験と運まかせのところから「運玉」とも呼ばれるほど栽培をする人泣かせの作物なのです。

こんにゃく芋は、年平均13℃ほどの気温が必要なため、寒冷地では栽培はできるものの、大きく育つ

ことが難しく、露地栽培は、宮城県や山形県あたりが限界の地域となります。昔は一般の農家で家庭用

に栽培をしていましたが、生産重視の栽培になってからは、群馬県をはじめ栃木県、埼玉県などの北関

東地方で多く作られるようになりました。

種イモとなるこんにゃく芋は、収穫後の温度管理がとても重要です。畑で半日干しをしてから、さらに

風通しの良い日陰でよく乾燥させます。冬の時期になれば、新聞紙に一つずつくるんで、風通しの良い

入れ物に入れて最低気温が13℃以下にならないようなところに保存をしていきます。

こんにゃく芋の収穫量

こんにゃく芋の 令和3年産収穫量 ランキングは、

1位 群馬県 51,200(t)

2位 栃木県 1,395(t)

農林水産省の作物統計より

群馬県が全国1位の生産量を誇っています。

全国トップクラスなるのは、群馬の恵まれた気候と土壌により、「こんにゃくといえば群馬」とまで

言われるほどの地位を確立しました。